こんにちは!

大森駅ファミリー歯科・矯正歯科です。

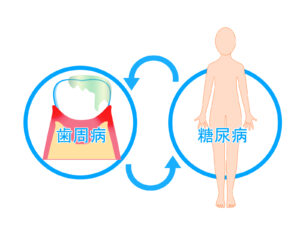

歯周病と糖尿病は相互に悪影響を与える

糖尿病と歯周病には深い関係があります。糖尿病になると血糖値が高い状態が続き、体の免疫力が落ちて炎症が起きやすくなります。歯周病は、歯を支える歯茎や骨が炎症を起こす病気ですが、高血糖の状態ではこの炎症がより起きやすく、治りにくくなるのです。

さらに問題なのは、歯周病による炎症物質が体内に広がることで、インスリンの働きを阻害する点です。インスリンは血糖値をコントロールするホルモンなので、その働きが妨げられると、血糖値がさらに上昇し、糖尿病が悪化する悪循環に陥ってしまいます。

歯周病が血糖コントロールを妨げる理由

歯周病が進行すると、歯茎の中で炎症が続き、体はそれに反応してさまざまな炎症性サイトカインを分泌します。これらの物質は、インスリンの効き目を悪くする作用があるため、血糖値のコントロールを困難にします。つまり、歯周病を放置すると糖尿病の治療も効果が出にくくなるのです。

逆に言えば、歯周病を治療すると、これらの炎症物質が減り、血糖値が下がるという研究結果もあります。糖尿病の治療の一環として歯周病治療を行うことは、医科と歯科の連携において非常に重要なポイントです。

糖尿病と診断されたら歯科受診もセットで

糖尿病と診断された方、あるいは予備軍とされる高血糖状態の方は、歯周病のリスクが高いと考えるべきです。痛みなどの自覚症状が出にくい歯周病は、定期的な歯科検診によって早期発見・早期治療が可能になります。

実際に、糖尿病患者を対象とした歯科検診では、高い割合で中等度から重度の歯周病が発見されることが報告されています。糖尿病のある方は、内科の受診と並行して、歯科でも継続的にチェックを受けることが大切です。

自宅でできる歯周病と糖尿病予防の習慣

糖尿病と歯周病の予防には、毎日の生活習慣の見直しが欠かせません。まず歯磨きは、1日2回以上、歯間ブラシやフロスも活用して歯と歯の間の汚れをしっかり落としましょう。歯茎の腫れや出血がある場合は早めに歯科を受診してください。

食生活では、糖質の摂り過ぎに注意し、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。野菜やタンパク質をしっかり摂ることも免疫力の維持に効果的です。また、禁煙も重要な対策です。喫煙は歯周病を悪化させるだけでなく、糖尿病の合併症リスクも高めます。

まとめ:医科と歯科の連携が健康を支える

糖尿病と歯周病は、それぞれが独立した病気ではなく、密接につながっています。どちらか片方を治療するだけでは不十分で、両方を同時に管理する必要があります。血糖値が高いと診断されたら、まず内科での治療を受けると同時に、歯科での検診や歯周病の治療も受けましょう。医科と歯科の連携を意識した健康管理こそが、長期的に健康な生活を送るための鍵となります。

JR京浜東北線から徒歩5分に位置する大田区山王1丁目の大森駅ファミリー歯科・矯正歯科では、矯正治療はもちろん、虫歯や歯周病などの一般歯科もご対応可能です。

歯並びが気になる方や急に歯が痛くなってしまったなどお困りのことがありましたら、お気軽にJR京浜東北線から徒歩5分に位置する大田区山王1丁目の大森ファミリー歯科・矯正歯科までお問い合わせください